毫米级血管绣花术唤醒二十年“沉默人生”

“二十多年了,终于看到希望!”3月19日,一面印有“医德高尚 百问不厌 医术精湛 情暖人心”字样的鲜红锦旗,伴随着一封情真意切的手写感谢信,送到了简阳市人民医院神经外科医生李冬波手中。在神经外科病房,62岁的王大爷在家人搀扶下练习走路的身影,与住院部广场盛放的玉兰花相映成辉。

62岁的简阳市石桥镇老人王大爷,二十多年前右侧脑出血后留下了偏瘫与智力减退的后遗症,生活受困。五年前左侧脑出血的二次打击,更让他行动迟缓、言语减少,反应能力断崖式下降。曾经健谈的他变得沉默寡言,家属始终未曾放弃,辗转多家医院寻求治疗。

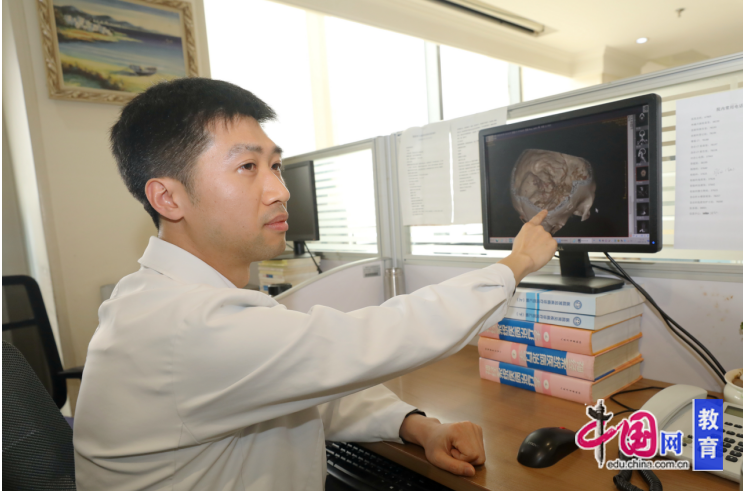

近日,王大爷因突发短暂站立不稳来到简阳市人民医院就诊。神经外科医生李冬波注意到老人一袋子的检查报告和以往病历上密密麻麻的记录,凭借丰富的临床经验敏锐捕捉到关键信息——两次脑出血史叠加新发脑缺血症状,这不是普通的脑血管病。“必须进一步查脑血管成像。”医生的抽丝剥茧锁定了“真凶”:蜿蜒如烟雾的异常血管网密布脑底,正是罕见的“烟雾病”在作祟,因症状复杂常被误诊。

面对全球发病率不足十万分之一的罕见病,简阳市人民医院神经外科团队研判病情,同时邀请麻醉科、影像科反复推演,最终确定显微镜下颅内外血管重建手术方案。通过将颅外的颞浅动脉血管引入颅内,建立新的侧支循环,改善大脑的血供,从而改善患者的神经功能。最难得的是既要搭建脑外供血“高架桥”,又要避免损伤颅内脆弱的“豆腐血管”。

3月4日手术当天,资深麻醉师全程护航,通过精细的血流动力学调控和脑功能监测,维持患者脑灌注的稳定,防止脑缺血或过度灌注。显微镜下,神经外科医生李冬波在直径1到2毫米的血管上穿针引线。经过4小时紧张手术,当颞浅动脉与脑表面血管完美贴合时,新的血流通道成功建立,成功为大脑架起“生命运输线”。

术后第二天,王大爷拔管下床,管床护士都觉得惊喜。这位沉默五年的老人,主动向家人问好。“这在以前根本不敢想。”家属激动地说。随着脑外供血逐渐增加,王大爷的语言能力、行动能力逐步恢复,沉默寡言的老人重新找回了生活的热情。

作为简阳市内首例烟雾病手术,凝聚了多学科合力,神经外科精准操作,麻醉科毫米级调控血压,围术期精细管理护航。“家属的信任给了我们放手一搏的勇气。”李冬波坦言,这场硬仗的胜券不仅握在医生手中,更源于家属“哪怕有一线希望都要试”的坚定。正是这份医患同心,让这场高难度手术成为可能。

“烟雾病并非不治之症,关键在于及时识别。”李冬波提醒,烟雾病临床表现多样,若出现不明原因头痛、肢体无力、反复脑缺血或脑出血症状,应及时到具备综合诊治能力的医院就诊。(供稿:简阳市人民医院 文:马芳 图:胡波)